| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ■お御足を拝見します(ハエトリグモ)

虫に興味を持つと、虫も慕ってくるのだろうか。パソコンを見ていたら、脇で何か動く気配を感じた。見ると、クモが。電子顕微鏡で見て欲しいと訪問してくれたと勝手に思い、ガラスの空き瓶を伏せて採取した。蓋をして観察してびっくりした。きれいなガラス瓶を平気で登り、逆さまでも歩けるのである。映画のスパイダーマン(spider:クモ)はこれから生まれたのだと感心した。それではと、前回に続いて「お御足拝見」のモデルをお願いすることにした。

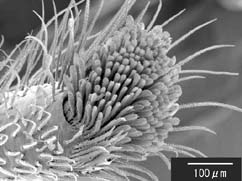

図1、2は採取したクモを明るいところで撮影した写真である。背中の模様から、ハエトリグモの中の、ミスジハエトリグモである事が分かった。ハエトリグモは徘徊性で、巣を張らないでハエやダニを捕って食べることが分かった。ハエトリグモは合計8個の目を持っている。図2は正面から撮影した写真で、4個の大きな目が見える。後の4個は頭の後方にあり、全方向が見えるようになっている。この目で獲物を見つけ、ジャンプして飛びつくのである。英語名がjumping spider であるのも、その由来とのこと。

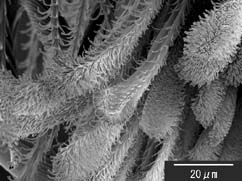

図3はガラス瓶の中を歩き回るハエトリグモを、瓶の外側から撮影した写真である。特徴的なのは、黒く見える足先だけでガラス面につかまっていることである。着地している足の一本の径は約0.16mmである。8本の足の着地面積は約0.16平方mmである。すなわち0.4x0.4mmの四角い面積で、自分の体をガラス面に密着でき、重力に耐えられるのである。この秘密はなんであろうか。足裏をじっくり観察することにした。 ・8本の足裏の観察 まず、8本の足裏を観察するため、図4のように、ハエトリグモを仰向きにして試料台に固定した。以下にその写真を示す。

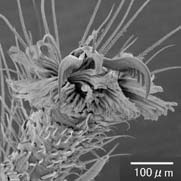

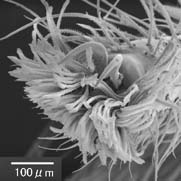

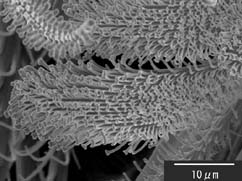

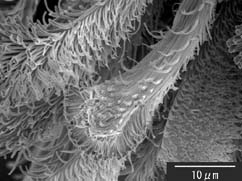

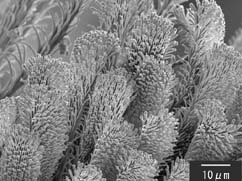

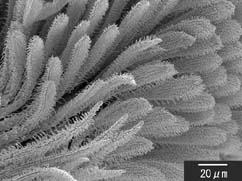

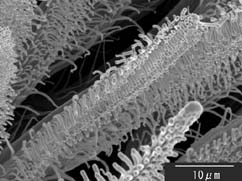

観察する方向が異なるので、始めは違った構造に見えたが、結果はどの足裏も、二本のカマのような爪と、フリルのような毛束からなる構造であった。凹凸のある面上は爪で、平坦な面上はこのフリルを主に使って歩くのであろう。次に、フリルの構造を詳細に調べるため、左右の前中足裏を拡大して観察した。 ・毛束の微細構造1 右前中足を用いて、着地面側から特徴的なフリルの微細構造を観察した。

フリルを拡大していくと、その着地する表面にさらに細かい構造がある事が分かった。

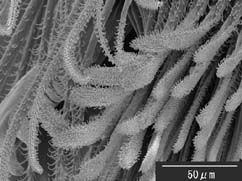

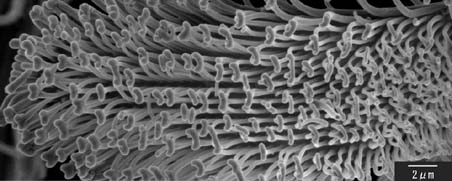

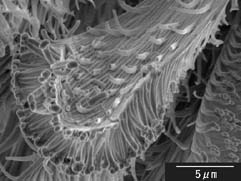

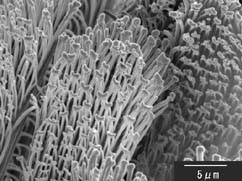

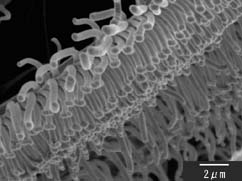

図8の拡大像では、フリルにギャザーがあるように見える。さらに拡大すると(図9)、細かい毛が生えていることが分かった。一枚のフリルに生えている微細毛の様子を撮影したのが図10である。

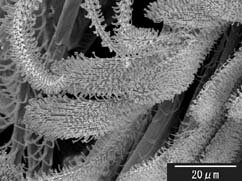

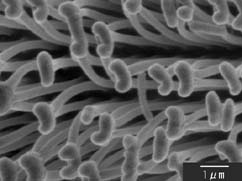

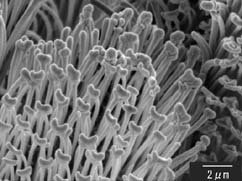

微細毛は栽培したエノキタケのようで、かさ部は一回り太くなっている。かさはフリルの先端部ではハート形をし、中央部ではソーセージのような形をしている。フリルの中央部をさらに拡大すると(図11)。微細毛の先端は、幅約0.5μm、長さ1〜2μmで丸みをおびていた。この部分が着地して体重を支えているのだ。

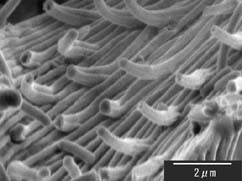

フリルの裏側がどうなっているかと探したら、ちょうど裏返って見えるフリルを見つけた。その視野が図12である。それを順次拡大して観察した結果を図13〜16に示す。

フリルの裏は、モルフォ蝶の鱗粉表面のように、マカロニ状の筋列からできていて、その端が表面に突き出ている。生物の鱗粉や足はこのような構造で柔軟性と強度を得ているのであろう。 ・毛束の微細構造2 次に左前中足の足裏を観察した結果を示す。

図17上部のフリルに注目して観察した結果を図18〜21に示す。

どのフリルにもブラシのように微細毛があることが分かった。

このフリルの微細毛も先端では、ハート形のかさがついている。 図22の視野に横向きのフリルがあったので、拡大して観察した。

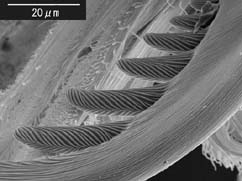

図23、24に見られるように、横から見ると、外周の1、2列の微細毛は横に広がっているが、その中の微細毛は歯ブラシのように高さが揃っている事が分かった。 ・爪の形状 爪の形状を調べた結果を図25、26に示す。

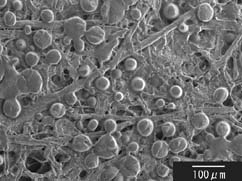

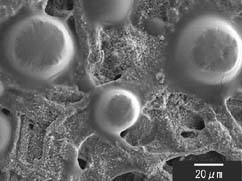

爪の先は鋭いカマ状になっているが、その内側はノコギリのように、10本程度の刃がある。刃は、ネジのように、斜めに溝ができている。このネジ構造は、獲物を捕らえたとき逃がさないようにできているのだろう。 ・どうしてガラス瓶を登れるのかの考察 ハエトリグモの足には、テントウムシやショウリョウバッタで観察したような吸盤らしき構造は見当たらなかった。その代わり、非常に多くの微細毛が認められた。ではどうして密着して歩けるのであろうか。 データーをまとめるに当たり、インターネットでハエトリグモについて調べてみた。驚いたことに、かなり深い研究がなされている事が分かった。A.B.Keselのグループは2003年にハエトリグモの足裏を観察し、滑らかな面でも歩ける理由を調べた(J. Experimental Biology 206,2733-2738)。SEM観察では、ここで観察したようなフリル(scopula)があり、その面に微細毛(setules)がある事を指摘し、その細毛と着地面とが、ファンンデルワールス力(分子間力)で密着すると説明している。また、原子間力顕微鏡(AFM)を用いてその力を測定し、十分な力が作用すると説明している。 ファンデアワールス力というのは、密接する原子、分子が分極することにより引き寄せる力が生じるというものである。論文では、クモの足に体液がなくても密着できると書いてある。同様なことは、ヤモリの足裏の研究からも調べられている。 しかしながら、私にはこの力が納得できない。なぜなら、ファンデルワールス力は、原子の大きさくらいの狭い間隙でしか働かない。徘徊するクモの足が、原子のオーダーで着地面に接しているとは、とても想像できない。ファンデアワールス力であっても、何か、ゼリー状の体液が微毛表面を被っている(濡れ)ことにより密着力が生じるのではないかと考えざるを得ない。吸盤構造とは異なり、実感がしにくい。今後、ハエトリグモが歩いたガラス面も詳細に調べてみたい。 ・付箋紙の表面構造 ハエトリグモの足のように、どんな面にも、くっついたり離れたりする機能として、付箋紙がある。この表面がどのようになっているのか知りたくて観察してみた。その結果を図27、28に示す。

低倍では、紙の繊維の上に20〜50μm径の円形の粒が沢山つけられている事が分かった。さらに拡大すると、スポンジケーキのような柔らかい表面構造に見える。この面にわずかな粘り気があり、くっついたり離れたりするのだと思う。なお、紙繊維の上にざらざら見える1μm以下の白い粒子は、紙を黄色く染めた顔料である。 今回のハエトリグモがどうしてガラス面を登れるかについては、疑問が残った。その他にも、ガラス面を平気で登れる虫が沢山いる。しかし、その理由は簡単ではなさそうである。今後も機会を見て、お御足拝見シリーズを続けたい。 −完− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

タイニー・カフェテラス トップへ戻る